[기고] 구아름 실천신대 교수, '정상성'의 모순과 진정한 '환대'를 말하다

인터랙티브 페이지 보기: barrier-free.newsnjoy.or.kr

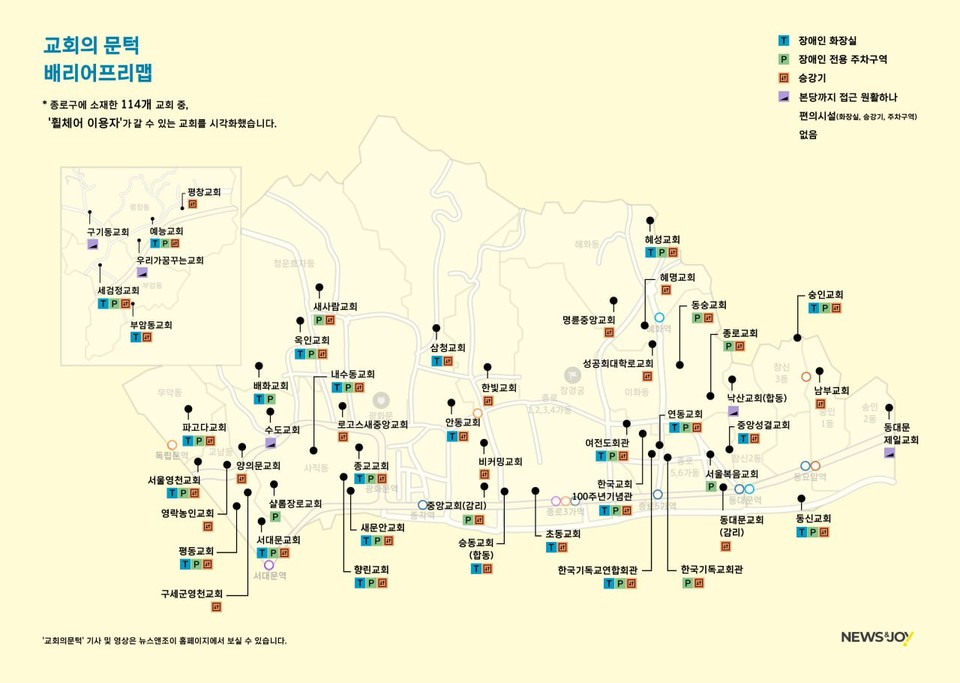

'교회의 문턱' 프로젝트는 서울시 종로구에 있는 114개 교회를 전수조사한 결과, 장애인 접근성이 용이한 건물은 전반적으로 취약한 상태라는 것을 보여 주었다. 건축뿐만 아니라 예배와 같은 실천 프로토콜들 역시 — 휠체어가 필요한 사람에게 접근이 용이하지 않은 강대상과 설교단, 반복적인 앉고 일어서는 순서, 점자 성경 부족, 수어 통역 부재 등 — 특정 종류의 신체를 기대하는 방식으로 설정되어 있다(Reynolds 2023, 57).

직접 조사를 진행한 무지개신학교 기획단원들은 접근성에 대한 고려가 단순히 자본의 많고 적음의 문제가 아니라는 것을 지적한다. 이러한 상황은 장애인의 기본적인 이동권 혹은 지역사회에 소속되어 살아갈 권리 등과 관련된 표면적 도전과 더불어, 더 광범위한 수준 — 격리, 통제, 기피, 무관심 등 — 의 불편한 현실을 드러낸다. 이는 참여와 소속감을 제한하는 다양한 종류의 장애를 생성하는 '정상성'이 구성되는 방식, 즉 '공동체 인식'의 문제가 진지하게 숙고되어야 할 긴급한 필요성을 제시한다.

| 정상성의 허상 |

장애(disability)는 한국을 포함하여 국제적으로 다양한 개념을 지니고 있다. 장애는 과거 의학적인 개념으로 대부분 이해되었으나, 시대 변화에 따라 사회적 개념과 법률적 개념 등의 도입으로 용어 사용에 있어서 복잡함을 가지게 되었다. 장애의 개념을 다면적으로 연구한 나은우와 정한영은 장애의 이해 및 범주는 결국 사회적 규범 및 조건 속에서 정해지게 된다고 주장한다(나은우 외 2009, 537-538).

사회적 규범의 '정상성'을 규정하는 조건은 모든 신체가 이상적이지 않다는 것을 암시하면서, 신체가 규범과 일치하지 않으면 비정상적인 것으로 묘사되도록 만들며, 신체적 불평등에 의해 규정되고 식별되게 한다. 그래서 특정 능력, 독립성, 효율성, 아름다움, 역량 등의 이상화된 기준은 그 범주에 속하지 못한 사람들을 취약하게 만든다 — 왜곡하고, 비하하고, 주변화하고, 심지어 낙인찍는다. 그러나 이 정상성이 보편적이거나 항상 존재했던 것이 아니라는 점을 고려할 때, 이 기준은 상당히 유동적이라는 것을 알 수 있다.

나아가 억압과 차별의 측면에서, 장애는 삶에서 단독으로 존재하지 않는 경우가 훨씬 많다. 장애에 대한 교차성(intersectionality)의 인식은 장애인 혹은 비장애인으로 단순하게 장애를 인식하는 것에 의문을 품게 한다(Davis 2017, 13). 장애는 인종, 계급, 성별뿐만이 아니라 경제적, 문화적, 사회적 상황 등에 의해 불공평한 형태로 인식되고 대응된다. 일부의 차이가 더욱 객관적인 억압을 만들어 낸다든지(장애인+이주자+여성) 혹은 반대로 특권적인 것을 지지한다면 그 억압과 차별은 더 심각하게 경험된다(Erevelles and Minear 2017, 383-384).

정상성에 대한 또 다른 허상은 '내부자' 관리를 위해 장애를 좋은 이미지로 혹은 특정한 이미지로 재구성해야 하는 공동체의 필요에 의해 발생한다(Reynolds 2023, 57). 교회가 내·외부에 좋은 공동체로 보여지게 하기 위해, 장애인을 공동체를 위한 특별한 축복으로 여기면서 특정한 방식의 공헌을 요구하기도 한다. 또 다양한 방식의 '방해'라고 여겨지는 상황들과 그에 따른 불만 수용에 대한 어려움 등을 포함한 여러 가지 이유로, 장애인을 특별한 도움이 제공되는 반에 '분리'하여 예배에서 제외한다. 장애인은 교회에서 잘 보이지 않는다.

설교자들이 성경의 치유 이야기에 관해 특정한 해석적 관점을 지니고 설교하는 것 역시 면책을 얻을 수 없다: 충분한 믿음이 있다면 고침을 받을 것이다, 하나님이 당신의 아픔을 사용하실 것이다, 하나님이 당신에게 무언가를 가르치고 계신다 등(Black 1996, 9). 설교의 참여자들은 치유에 관한 설교를 들을 때 그 저변에 깔린 신학적 확신에 영향을 받기 때문이다(Black 1996, 12). 캐시 블랙(Kathy Black)은 복음서의 치유 기사는 종종 고립으로부터의 해방이라는 중요한 측면보다, 치유를 치료의 입장에서 접근하거나 하나님과 올바른 관계 회복을 통한 온전함에 이르기 위해 '먼저' 물리적으로 치료를 받아야 한다는 식으로 설교되었다고 비판한다(Black 1996, 13).

그러나 장애는 결함, 결핍, 부서짐, 심지어 죄나 믿음 부족, 즉 해결하고 치료해야 할 문제로 이해되거나, 또는 정상성에 동화되기 위해 돌봄이나 포용을 가장한 치료나 특정 프로그램을 수동적으로 수용하여 억지되어야(containment) 하는 것이 아니다(Reynolds 2023, 57).

이러한 인식을 받아들이는 것은, 공동체가 어떻게 사람들 사이에 장벽을 쌓고 불평등을 만들어 소속감을 방해하고 약화시키는 제한적인 상상에 편입되었는지 재검토하라는 도전이다. 또한 장애가 온전한 삶을 가로막기 때문에 더 나은 삶을 위한 손상이 사라져야 한다는 정상성의 허상을 극복하려는 분투이다. 이를 위해 뼈아픈 자기 성찰과 비판, 나아가 고백과 회개가 필요할 수 있으며, 개인뿐만이 아니라 공동체의 적극적 참여가 필요하다. "장애는 축복이나 영감으로 감상화해야 할 대상적 교훈도, 피해야 할 위험도 아닌, 삶의 사실"이다(Reynolds 2023, 58).

| 환대, '함께'하는 |

교회가 극복해야 하는 것은 장애가 아니라 정상성에 대한 숭배와 허상이며, 이를 위해 '상호' 환대가 필수적이다. 섬기(봉사)는 이 / 섬김(봉사)을 받는 이, 돌보는 이 / 돌봄을 받는 이, 환대를 '베푸는' 이 / 환대를 기꺼이 '받아야 하는' 이라는 이분법적이고 일방적인 관계가 아닌 '함께' 공동체를 구성하고 자라 가는 관계를 형성하는 것이 중요하다. 즉, 장애인을 '향한' 또는 '위한' 관계가 아닌 '함께'하는 상호 의존적이고 상호 연결된 관계의 환대 그리고 공동체적 함께 있음이 교회에 필요하다(Reynolds 2023, 52).

'함께'는 교환 개념이 아니다. 환대를 '주는' 이와 '받는' 이의 이분법으로 구현하는 것은 동정이나 기부와 같은 일방적인 하향식의 접근 방식이다. 이러한 환대의 접근 방식은 다양하게 나타날 수 있다: 1) 위험/불안을 감수하기를 원치 않으면서 장애를 참아 주는 방식, 2) 장애인의 주체성과 자유를 부정하고 동의 없이 장애인을 자신이 원하는 환대 안으로 끌어들여 '주는' 이로써 주도권을 잡는 방식, 3) 장애인을 공동체 안으로 초대하지만 '주는' 주도권을 여전히 유지하고 장애인은 그 방식을 따라야만 공동체에 포함되는 방식 등(Reynolds 2019, 115). 이런 경우, 장애인은 이미 주권을 가지고 '주는' 주체(아마도 주로 비장애인)에 의해 선택권이 없는 수동적인 피해자가 되며, 자기 주권 및 경험의 다양성을 상실하게 되고, 나아가 장애가 장애인의 정체성을 결정하는 것처럼 느낄 수 있다. 일단 '주는' 이와 '받는' 이 사이의 권력관계가 성립되면, 상대적으로 더 도움이 필요한 사람들의 의존성을 일방적으로 해석하는 남용은 장애인을 영구적인 이방인으로 만들 수 있다(Ku 2023, 247). 그래서 환대는 일방성이 아닌 상호 의존적 "함께"의 형태를 지녀야 한다(Russell 2009, 15).

| 환대, 자기 비움(Self-emptying)과 권한 부여(Empowerment)를 통한 |

한나 아렌트(Hannah Arendt)에 의하면, 관계 내 권력 문제는 공동체 소속을 한 개인의 선택 문제가 아니라 인권과 행동권을 박탈하는 문제가 되게 할 수 있다. 아렌트는 이를 위해 "권리를 가질 권리(자기 행동과 의견에 따라 판단되는 공동체 속에서 살아갈 권리)"를 말하며, 이는 곧 "어떤 공동체에 속할 권리"이고, 이러한 권리가 "자유와 정의보다 훨씬 더 근본적인 것"이라고 지적한다(Arendt 1994, 296).

장애의 맥락에서 권력을 지닌 쪽, 즉 환대의 형태를 결정하는 것이 비장애인이라면, 장애인이 겪는 고통을 해석하고 참여해야 할 필요성에 대해 공동체 전체의 민감성을 감소시킬 수 있다. 권력관계가 계속 변할 수 있고, 장애인의 사회적 위치가 다양하다 할지라도, 장애로 인한 소외를 경험한 적이 없거나 자신의 취약성을 불편하게 여기는 사람은 권력을 가지는 것이 익숙할 수 있기 때문에, 관대해 보이는 모습을 보이면서 기존의 지위와 권력의 패턴을 강화한다; 이럴 경우, 장애인을 자신의 가족, 교회, 혹은 공동체에서 "수동적인 수혜자"로 만들 수 있으며, 장애인의 주체적 시도들이 그들에 의해 압도되거나 거부될 수 있다(Pohl 1999, 119). 따라서 비장애인만 환대의 형태를 결정할 권력을 지닌 위치에 있으면, 장애를 경험하는 사람들의 삶을 이해하고 긍정하는 방식을 고려하기 어려울 수 있다(Ku 2023, 254).

따라서 상호 의존적 환대가 공동체 안에서 구현되는 방식은, 다름을 인정하는 것을 넘어 다양한 다름을 지닌 몸들의 주체적 시도를 거부하지 않는 것을 포함하는 것이다. 이는 장애 여부에 상관없이 공동체 구성원 개인이 지닌 독특한 요구를 상호 긍정하며 보존하는 방식으로 공동체를 형성하는 것을 의미한다(Yong 2015, 125). 상호 의존적 환대는 타인의 기준에 얽매이지 않는 개방성을 가질 때 시작될 수 있기 때문이다(Ku 2022, 19).

나아가 환대하기로 결심하는 것은 환대를 받아들이기로 결심하는 것과 연결되어 있기 때문에, 환대의 주체가 되는 것은 타인의 환대 그 자체를 선의의 표현으로 받아들일 수 있게 한다(Ku 2023, 255). 그래서 자기 비움과 권한 부여가 역동적으로 실행되는 환대는, 일대일 교환 관계가 아니라 무한한 환대로 이어지는, 흐르는 관계의 패턴을 만들어 낸다. 존재와 존재 사이의 그물망을 따르는 이러한 형태의 지속적 환대는, 존재함을 넘어 함께 살아간다는 것이 무엇인지, 삶에 대한 진정한 헌신이 무엇인지, 사랑·권리·연대를 통한 공동체적 살아감이 무엇인지 경험하게 할 것이다(Ku 2023, 255).

빌립보서 2장에 나타난 그리스도의 자기 비움은 자기 자신에게 집중함으로써 "자기를 비우는 것"이 아니다. 타인의 필요·고통·희망·갈망에 의해 자신이 사랑으로 사로잡히기 때문에 비우는 것이다. 그렇기에 환대는 자신의 것을 모두 지키면서 내어 줄 수 있는 것만 내어 주는 것이 아니다. 자신을 비워 타인의 자리를 자신의 삶과 마음에 내어 주는 것이자, 타인이 예상치 못한 방식으로(그 방식이 비록 놀라게 하고 당황하게 하며 불편함을 주더라도) 우리의 삶과 공동체를 채우도록 권한을 부여하는 것이다.

| 불완전한 공동체로의 부름 |

환대는 공동체 안에 다름이 그저 '존재'하는 것이 아니라 다름과 '함께' 살아가는 것을 의미한다. 정상성에 대한 허상을 해체하고 관계적 온전함을 재구축하는 데 있어서 개인적/공동체적 완전함을 추구하는 것이 아니다. 자신을 비우고 서로에게 자신을 내어 주는 불완전한 관계 안에서 환대는 비로소 예상치 못한 경이로운 타자와의 만남을 허락한다(마태복음 25장). 그렇기에 이 불완전한 재구성은 서로를 존중하며, 신뢰와 사랑 안에서 자신의 오류 가능성과 예상치 못한 은혜에 열려 있을 때, 모두가 함께 잘 살아가는 복잡한 희망을 발견할 수 있게 한다.

예수는 진정한 "온전함"은 완벽한 몸이나 정신이 아닌 거룩한 식탁(성찬)의 쪼개어진 빵과 같은 부서지고 취약한 몸과 정신에서 나온다는 것을 보이셨다. 옆구리에 장애의 흔적(the marks of impairment)을 지닌 부활한 예수는 약함의 극복이 아닌 연대로 자신의 구원을 이루셨다(Yong 2011, 142). 우리의 몸을 함께 붙잡는다는 것은 나 자신의 몸과의 연대를 포함하여 다른 몸들 그리고 다른 소외된 집단과 지속적이고 확장적인 방식으로 연대하며 정상성의 허상에 대항하여 저항의 서사를 만드는 일이다(Eiesland 1994, 95-97).

교회가 환대를 만드는 장소가 아니라, 환대가 있는 곳이 교회이다(Sutherland 2006, 52).

구아름 / 실천신학대학원대학교 설교학 조교수, 장로회신학대학교 예배설교학 객원교수, 북미설교연구소 강사, 숲속샘터교회 목사, 다음세대를위한연대교육자문위원, 움트다 연구소 연구원. 애도, 환대, 탈식민주의 페미니즘 해석학, 인식론적 정의, 내러티브 윤리 등 다양한 주제를 탐구한다. 최근 저서로 <애통이 이끄는 설교 Lament-Driven Preaching: Proclaiming Hope amid Suffering>를 포함해 <여성에 대한 폭력이 담긴 텍스트에 도전하기: 페미니스트 탈식민주의 관점에서 본 애도와 위안부>, <아시아 탈식민주의적 기독교 환대를 향하여: 서(恕), 파친코, 그리고 이주 타자>, <인식론적 정의를 위한 환대의 해석학> 등이 있다.

|

참고 - 나은우, 정한영, 2009. "장애의 개념과 분류." 「대한의사협회지」 52(6), 537–544. |

※ 본 기획물은 정부 광고 수수료로 조성된 언론진흥기금의 지원을 받았습니다.