캥탱 마시의 '에케 호모'

| 중앙루터교회 최주훈 목사가 '명화'를 주제로 연재를 합니다. 연재는 격주 수요일 발행합니다. - 편집자 주 |

| 에케 호모 Ecce homo: 이 사람을 보라! |

본디오 빌라도가 군중 앞에 예수를 끌고 나와 외친 소리를 라틴어로 옮긴 말입니다. '이 사람을 보라!', 요한복음 19장 5절에서 들려오는 짧지만 강렬한 이 한마디가 사람을 얼어붙게 만듭니다. '경이로움, 놀라움, 당혹스러움은 우리의 숨겨진 무지를 드러내는 것이고, 이 무지에서 탈출하려고 철학을 한다'고 했던 아리스토텔레스(Aristoteles, Metapysics, I, 982b.)의 말이 생각납니다. 이 장면에 정확히 들어맞는 소리 같습니다.

워낙 강렬한 순간이라서 그럴까요? 예술가들은 이 하나의 장면에 매료되어 수없이 많은 작품을 창조하였고, 이러한 현상은 사람들이 그것을 '에케 호모'라는 이름으로 일괄적으로 부르게 되었습니다. 에케 호모 앞에서 우리는 놀라움과 경이로움과 함께 한 가지 질문을 마주하게 됩니다.

병도 고치고, 귀신도 쫓고, 죽은 사람도 일으키는 하나님의 아들이건만, 빌라도 법정에 끌려 나온 이분의 모습은 한없이 초라하고 볼품없습니다. 게다가 '십자가에 못 박으라'고 외치는 성난 군중과 '이 일과 나는 상관없다'라며 손사래를 치는 빌라도의 모습까지 겹쳐 놓으니 뭔지 모르게 당혹스럽기까지 합니다. 도대체 이 장면은 우리에게 왜 이런 당혹감을 주는 걸까요?

| 모티브 |

에케 호모라는 주제의 종교화는 예수와 빌라도 법정에 모인 사람들을 극단적으로 대비시킵니다. 한쪽은 조롱하는 군중, 다른 쪽은 조롱받는 그리스도의 모습이 그것이지요. 이때, 수난과 죽음을 상징하는 보라색(또는 진홍색, 간혹 울트라 블루) 망토와 가시관을 쓴 그리스도가 그려지는데, 예술가들은 완전히 다른 두 종류의 모습으로 묘사하곤 합니다. 그리스도가 수난의 고통을 괴로워하는 인간적인 모습으로 그려 내거나 아니면 정반대로 고통을 초월하여 매우 평온한 모습으로 안식하는 모습이 그것입니다. 수난을 대하는 그리스도의 두 가지 모습을 통해 예술가들은 경건의 본질이 무엇인지 돌아보게 합니다.

에케 호모의 모티브는 중세 교회에서 매우 애용하던 주제입니다. 특히 중세 유럽은 문맹자가 극단적으로 많았던 시대입니다. 그런데도 교회에선 라틴어 성경과 라틴어 예배(미사)만 허용되었고, 평신도를 위한 신앙 교육이라는 건 전혀 없었습니다. 교회가 일반인을 위해 할 수 있는 신앙 교육 방법은 지극히 제한적이었는데, 그래서 발달한 것이 교회당에 그려지거나 새겨진 벽화와 부조, 창문의 스테인드글라스 같은 것들입니다. 문맹률이 높다 보니 문서 대신 시각 매체가 발달할 수밖에 없었던 것이지요. 이외에도 일반인 신앙 교육에 중요한 역할을 했던 것 하나는, 교회의 축일이나 절기마다 열리는 성극들입니다. 이 성극들은 마을 곳곳에서 교회와 마을 주민들이 참여하여 올려지는 연극들입니다. 특히, 사순절에 올려지는 그리스도의 수난극은 교회와 마을에서 빼놓을 수 없는 중요한 행사였고, 거기서 가장 극적으로 연출되는 장면이 바로 요한복음 19:5의 '이 사람을 보라!'라는 에케 호모의 장면입니다. 독일 남부 알프스 지역 오버암머가우에 가면 주민들이 만든 수난극을 아직도 볼 수 있는데, 세계적으로 그 명성이 높아서 이것 하나 보려고 전 세계에서 사람들이 몰려올 정도입니다.

수난극이든 회화든 삽화든, 기독교인이 에케 호모라는 주제에 깊이 빠져드는 건, 그 장면에 담긴 극적인 요소 때문만은 아닙니다. 바로 거기에 우리 자신과 우리가 살아가는 세계를 조명할 힘이 있기 때문입니다. 이런 이유로 에케 호모는 매우 다양한 방식으로 묘사되고 해석됩니다. 루벤스, 카라바조, 렘브란트 같은 거장들은 이 주제로 경건을 다양한 각도에서 조명했고, 알브레히트 뒤러 같은 경우엔, 고통받는 그리스도를 예술가 자신의 고통으로 재해석하기도 합니다. 19~20세기에도 에케 호모는 폭력과 전쟁을 통한 인간의 고통과 타락을 고발하는 예술가들의 모티브가 되기도 합니다.

에케 호모 때문에 인생이 바뀐 유명한 에피소드도 있습니다. 경건주의의 아버지로 알려진 진젠도르프가 열아홉 살에 뒤셀도르프의 한 갤러리에서 도메니코 페티(Domenico Feti)의 에케 호모를 보고(1719. 5. 22.) 충격받아 일종의 회심 체험을 했다고 전해집니다. 에케 호모와 관련된 에피소드는 수도 없이 많은데, 니체의 생애 마지막 저술 제목이 에케 호모(Ecce homo: Wie man wird, was man ist)였다는 것도 빠지지 않고 회자됩니다.

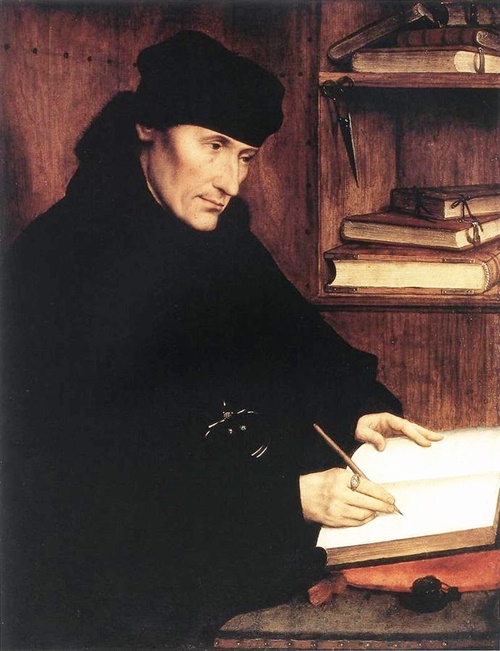

| 캥탱 마시의 에케 호모 |

'퀸틴 마시스'라고도 불리는 캥탱 마시(Quentin Matsys, 1466-1530)는 지금은 네덜란드에 있는 루벤에서 태어나 안트베르펜에서 20년 넘게 작품 활동하며 풍자적인 그림을 남긴 화가입니다. '기괴한 노파'(1513)라든지 '로테르담의 에라스무스 초상화'(1529) 같은 작품은 널리 알려진 그의 대표작입니다.

일생에 대한 정확한 기록은 거의 없고 전해지는 이야기만 풍성한데, 동시대 작가였던 한스 멤링이나 판 데어 바이덴처럼 인간의 미묘한 감정과 사회상을 화폭에 담는 화가로 유명합니다. 물론 그의 작품이 한스 홀바인이나 알브레히트 뒤러와 비교하면 약간 덜 섬세해 보일 수도 있습니다. 하지만, 인간의 종교적 심성과 현실의 괴리를 표현하는 풍자와 상징성은 그 누구보다 탁월하게 표현하는 작가라고 할 수 있습니다.

이제 함께 그의 에케 호모를 감상해 봅시다. 목판 위에 유화로 그려진 이 작품의 크기는 95×74cm여서 사람 얼굴 크기와 비슷하고 색감도 뛰어납니다. 그래서 감상하는 사람들은 빌라도 법정의 생생한 현장에 있는 착각을 일으킵니다. 작품 왼편에 총독 빌라도가 보입니다. 성서에 따르면, 그는 유대 군중과 제사장들의 성화에 못 이겨 죄 없는 한 젊은이에게 십자가형을 선고합니다. 총독으로 있는 동안 민란이 일어나면 곤란하기 때문이지요. 그는 예수가 무고하다는 것을 알면서도 정치적 이익을 고려하여 사형선고를 내립니다. 그런 다음 군중 앞에서 손을 씻는데, 이 행위는 '이 사건과 나는 상관이 없다'는 몸 언어입니다. 마시의 그림에서 근엄한 차림의 그가 양손을 흔들며 십자가 사건과 상관없다는 걸 강하게 표시합니다. 하지만 그의 눈빛은 뭔가 께름칙한지 가시관을 쓴 예수를 직접 보지 못하고 곁눈질로 힐끗 쳐다보며 눈치를 살피는 것 같습니다. 그렇다고 군중을 향해 당당히 서 있지도 못합니다. 똥 마려운 강아지마냥 이러지도 저러지도 못하는 마음이 엿보입니다. 그의 목에 보석 달린 목걸이 대신 굵은 쇠사슬이 있는 것도 빌라도의 상태가 어떤지 암시합니다.

예수의 오른편과 뒤편에 서 있는 사람들의 얼굴을 봅시다. 이렇게 생긴 사람이 정말 있을까요? 중세라는 시대 배경을 고려하면, 유대인에 대한 반감을 이런 식으로 묘사하는 게 유행이었다는 가설도 있지만, 여하간 이 사람들은 납량 특집물이나 영화 슈렉에서나 나올법한 표정이 분명합니다. 작가는 무자비하고 포악한 인간의 본성, 우둔함과 폭력성, 진리를 외면하고 박해하는 인간의 악한 심성을 이런 식으로 그려냅니다.

이제 그리스도를 봅시다. 가시관을 쓰고 무기력한 모습, 손대면 '톡'하고 쓰러질 것만 같고, 손대면 울음보 터질 것 같은 이 모습은 비참의 바닥까지 내려간 모습이지만, 우리는 이걸 보면서 우리의 구체적인 절망들을 떠올리게 됩니다. 희망이 보이지 않는 듯한 그리스도의 비참함은 절망 앞에 마주 선 모든 인간과 겹쳐집니다.

| 벽에 갇힌 주두(柱枓) |

이 그림에서만 발견할 수 있는 비참의 상징이 하나 더 있습니다. 도저히 탈출구가 보이지 않는 그리스도의 상황을 작가는 의외의 장소에 숨겨 놓았습니다. 뒤편 벽면에 기둥 하나가 보이나요? 주두(柱枓)라고 불리는 기둥머리 장식인데, 일반 건축물이라면 저런 형태의 주두는 불필요한 구조물입니다. 기둥이라면 당연히 건물 하중을 지탱하는 기능을 가져야 할 텐데, 이 기둥은 건물을 지탱하기는커녕 대리석 벽 속에 덩그러니 갇혀 있습니다. 아니 끼어 있다고 표현해야 맞을 겁니다. 건축 전문가가 아니라 상식적으로 봐도 이상합니다. 게다가 빌라도의 법정엔 이런 주두가 존재하지도 않았다고 합니다.

이 주두에서 별난 것은 하나 더 있습니다. 벽감 조각을 자세히 봅시다. 거기에 예수의 가시면류관과 동일한 형상이 조각되어 있습니다. 예수의 가시관은 죄 없는 자가 당하는 무고한 고문을 의미하는데, 그렇게 보면 벽에 갇힌 주두는 곧 무고하게 수난받는 그리스도의 상황을 의미합니다. 잔혹한 박해자들 속에 고립된 예수, 그러나 변명 대신 침묵으로 비참을 받아들이는 그리스도의 모습이 벽에 갇힌 주두와 닮아 있습니다.

이때 그리스도는 무슨 생각을 하고 있었을까요? 이런 상황에서도 왜 침묵하셨을까요? 작가는 이런 그리스도의 모습을 보여 주면서 '이 사람을 보라'(Ecce Home!)고 우리를 향해 외치는 건 아닐까 싶습니다. 이 그림을 감상하며 돌아봅니다. '우리는 자신을 그리스도인이라고 말하면서도 빌라도처럼 상황에 따라 정치적 형편에 따라 양심을 저버리고 살지는 않는가? 그렇게 흔들리며 사는 게 내 모습 아닐까? 성난 군중처럼 하늘과 이웃을 향해 폭력을 행사하고도 자신만만하게 사는 게 우리 모습은 아닐까?'

우리의 이런 악함 한가운데 주님은 묵묵히 서 계십니다. 그리고 우리의 악한 말과 행동이 커질수록 그분은 벽에 갇힌 기둥처럼 더 비참하고 초라하게 쭈그러드십니다. 그럼에도 그분이 침묵하시는 이유는 뭘까요? 침묵으로 모욕을 참아 내는 그리스도의 모습을 보고 있자니 생각이 많아집니다. 나는 과연 이 그림 속 누구 옆에 서 있을까요? 빌라도, 군중, 예수. 당신은 어디에 있나요? 이 사람을 보십시오! 에케 호모.